What is the most interesting present that you have ever received in your life?

When someone gives you a present, you must be very happy, don’t you? There are a lot of reasons why people buy presents for others. To celebrate graduation, having a baby, get marriage etc. Or maybe, it is not only about buying the present but also creating or making product. Whether the gift was bought or created, it will surely be appreciated by the receiver.

Sometimes, the gift is a special creation by someone “gifted”, and it become a unique one-of-a-kind appreciation for the receiver, and it feels great to receive such gift.

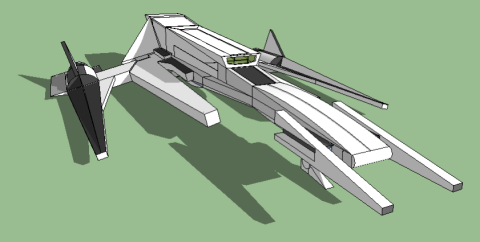

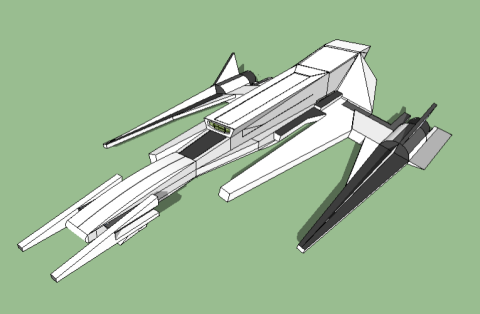

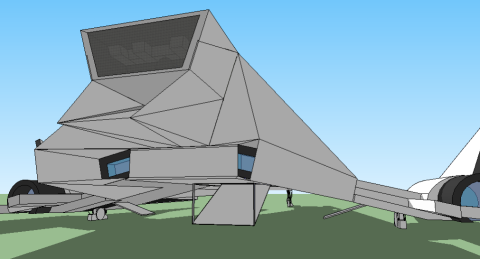

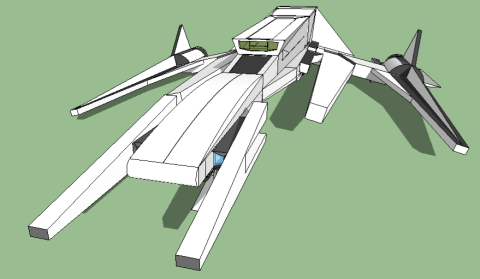

Recently, I received a gift from my previous student. The gift is so special because he made “this project” after I introduced him to free software Google SketchUp during one lesson. The gift really shows his appreciation since he explored himself the technique needed to create a very futuristic 3D figure based on his imagination. From a simple lesson in Maths class become a marvelous design. The lessons also enabled him to nurture his hobby to create and share his own SketchUp based design. This is one of the best gift I have ever had

Hereby, I attach his email citation to me with the screen capture of his “Chrome Delta Space Ship”.

Hi, ma’am.

…….

Anyway, I never got a chance to properly say thank you

for introducing me to SketchUp, and a proper goodbye. The

file I have attached here is part of what basically is a

friendly competition between me and Nathan Hartanto. We sent

SKP files for Space ships designs. I have made two, one is

the one I sent in this mail, and one other I made for

practice. He made a highly detailed escape pod, and what

looks like a plain but somehow coordinated shape of the

ship. We’re done with that war when he started writing, and

he asked me to do revisions for him. That still continues

today. Shame about not being in the same class though.

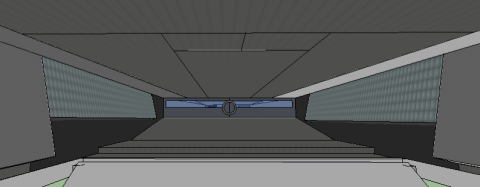

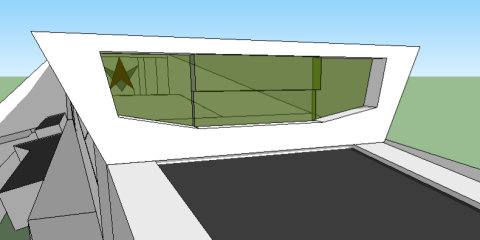

The interior is not done, but you can either walk in

through the hangar door under the back thrusters, or just

X-Ray the whole ship. Underneath the front thrusters (To

make amends to what Star Wars did wrong, the lack of

opposing force to decelerate ships in space), is a landing

gear, and underneath both wings are two more landing gears.

There are a total of six thrusters, Two in the back, one in

each wing, and two in the front. Nathan commented on the

uneffective design on the hangar, saying that a ship should

not carry many fighters, and that the hangar should be able

to fit at least three on one drop. But, it was made

aesthetics first.

If you have never introduced me to SketchUp, this would

not have been possible. I never would’ve made a dozen more

projects, and this ship to satisfy my imagination. So for

that, I formally here in this e-mail would like to say thank

you, ma’am. Thank you.

Also,…… I’d like to also say good bye to you,

and hope that somewhere else, you may help other students

progress. Your teaching style is quite top notch ma’am, and

I am sure your son is grateful to have a mother like you.

One last thing, …… I wanted

something better to present. Something that would make

people kinda have a sense of disbelief that this project was

made from scratch by a then eight grader. I believe I’ve

done it, in my own honest opinion, and though it’s very

late, consider this a farewell gift. I want to create a

version 2,0 of the similar ship from scratch, but that needs

time. So, this’ll do.

aljabar itu luassssss, yang mana? Berharap anak usia 12-16 tahun jadi jenius tahu aljabar semua?

aljabar itu luassssss, yang mana? Berharap anak usia 12-16 tahun jadi jenius tahu aljabar semua?