Kutipan dari artikel harian Seputar Indonesia tanggal 29 Juni 2012 dan juga melalui sitenya di http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/507087/38/ dengan judul Kembangkan Sekolah Berbasis Technoculture paragraf ketiga dan keempat seperti berikut ini:

Dalam hal ini, Star Energy akan mengembangkan kompetensi sekolah (guru dan siswa) di bidang IT, Bahasa Inggris dan Lingkungan Hidup dengan melibatkan tenaga terampil Star Energy. Pada tahap selanjutnya akan dilibatkan instansi/personil dan praktisi yang berminat terlibat pada pengembangan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Di bidang IT akan dikembangkan lab multimedia terpadu membuka akses internet, sehingga daerah Siantan Timur meskipun letaknya cukup terisolir akan memiliki akses terhadap dunia global.

Melalui lab multimedia ini diharapkan siswa akan dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan global, membuat situs sekolah dan wilayah Siantan Timur, serta membuka akses wilayah ke tingkat nasional, regional atau internasional. Program ini juga diikuti oleh pengembangan kompetensi berbahasa Inggris yang menjadi bagian penting penunjang keberhasilan pengembangan pendidikan dalam interaksi yang lebih luas. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup turut menjadi bagian penting program ini.

Saya mencoba melihat dari perspektif teknologinya terlebih dahulu.

Kagum dengan perusahaan Star Energy yang salah satunya membantu mengembangkan kompetensi sekolah di bidang IT, ingin menjangkau Siantan Timur agar memiliki akses dunia global.

Saya merenung dan berpikir, mengapa jauh-jauh sampai ke daerah itu dan salah satu idenya mengembangkan IT? Sebegitu pentingnyakah IT menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dunia pendidikan? Rasanya memang saya tidak perlu berpikir lama untuk menyetujui dan menjawab “yes” bahwa teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan, masa depan sudah hadir di tengah-tengah kita hanya belum merata dirasakan oleh semua orang.

Ibu Salamah dari Guraru adalah seorang guru SD daerah pedesaan yang siswanya 100% anak desa, mencoba menggunakan teknologi video call dengan rekannya dari Jepang dalam salah satu sesi belajarnya sehingga siswanya mampu belajar sesuatu yang beda, langsung berkomunikasi dengan native speaker, mengajar siswanya “berani” untuk mengungkapkan diri, sekaligus mengenalkan teknologi kepada mereka yang secara umum masih asing terhadap teknologi, tetapi lihatlah antusiasme para siswanya.

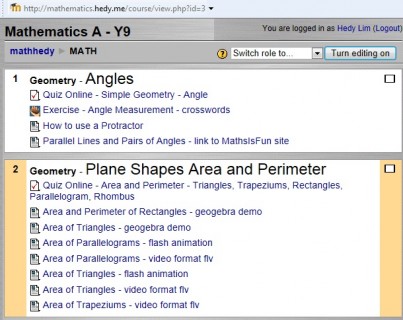

Saya pernah berada di lingkungan sekolah yang 100% siswanya melek teknologi, siswa yang bahkan hidupnya sudah ada di dalam anggapan beberapa orang masih “masa depan” tadi….. Sekolah yang semua siswanya dapat dimanfaatkan secara positif dan berkesempatan bersama-sama dengan mereka melangkah di era teknologi modern ini.

Tetapi sekolah bukan hanya muridnya. Untuk melangkah sama cepat, ada institusi sekolah dan guru. Pertanyaannya adalah apakah guru juga siap bergerak dari jamannya sendiri untuk menuju ke jaman sekarang?

Saya setuju sekali bahwa kemampuan seperti storytelling tidak akan pudar, tetapi apakah tepat hanya mengandalkan kemampuan storytelling pada generasi yang sudah sangat dekat dengan teknologi multimedia? Generasi yang bahkan mendapatkan story mereka melalui beragam perangkat komunikasi.

Dari yang saya alami, seringkali memang murid berada pada posisi lebih siap untuk belajar. Mereka tahu kalau mereka di sekolah untuk mendapatkan sesuatu yang baru, sementara sekolah dan guru, berada pada posisi “tangan diatas” alias memandang dirinya sebagai pemberi.

Akhirnya yang saya lihat mental block memang bukan hanya terjadi pada siswa yang “takut” pada pelajaran tertentu, tetapi malah guru dan sekolah yang bisa mengalami mental block lebih kuat pada perkembangan jaman terutama teknologi.

Salah satunya dapat kita refleksikan pada copy paste. Murid mencari jawabannya dan menemukannya dengan pertolongan Google dan meng copy dan paste kan jawaban tersebut. Apakah guru lebih sibuk berseru-seru tentang plagiarisme daripada mengajari murid untuk mengutip dan cara “mengcopy” dan menuliskan kembali dengan benar?

Bukankah isu sebenarnya adalah kenapa jawaban copy paste dengan mudah diterima guru? Apakah alasannya karena guru yang tidak mau cross check isi jawaban dengan sumber-sumber lainnya, termasuk di internet? Tugas seperti apakah yang jawabannya mudah didapat dengan copy and paste?

Apakah guru masih akan berpendapat sama tentang “copy paste” jika dilakukan dengan cara menulis ulang dengan ballpoint dari buku tetapi tetap dengan kalimat yang sama?

Sepertinya memang tugas yang jawabannya dapat di copy paste via pencariaan Google berarti gurunya belum memberi tugas apa-apa.

Seringkali saya lihat bahwa guru sering lupa mempercayai siswa kalau mereka mampu membagi waktu belajar mereka sendiri. Atas nama “dignity of homework”, siswa dipaksa menggunakan metode yang sama dengan metode gurunya belajar puluhan tahun lalu dan sang guru lupa bahwa pekerjaan rumah dapat dipakai sebagai bahan latihan materi siswa.

Saya yakin apa yang sudah saya mulai dengan memiliki class online dan blog dalam satu website saya, jika diiringi dukungan oleh pihak sekolah, harusnya sudah berkembang dari jauh hari dan membawa perubahan pola pikir banyak rekan guru dalam memenuhi berbagai gaya belajar siswa, sebagai jembatan antara siswa terhadap pendidikan itu sendiri.

Jangan menganggap diri guru profesional jika guru belum mendedikasikan diri pada profesinya sekaligus berusaha untuk meningkatkan kemampuan.

The future is here, it is just not evenly distributed

~ William Gibson ~