Artikel Utama Kompasiana

Pendidikan, sebuah topik yang sangat besar, yang mau diamati dari segi manapun tetap luas. Saya mau refleksi saja dari posisi saya sebagai seorang guru sekolah selama 28 tahun.

Sampai tahun 1998, saya masih dapat jatah menjadi pemeriksa Ebtanas bidang studi matematika SMP, bentuk soal esai berstruktur. Beberapa hal yang saya ingat, pertama, selesai mengoreksi saya langsung diarahkan ke loket untuk mengambil upahnya. Kedua, dari setumpuk jatah lembar jawaban yang harus dikoreksi kebanyakan mendapati lembar jawaban yang kosong-kosong, ada jawaban tapi tidak lengkap, sampai saya berpikir aduh ini parah sekali. Apakah karena kebetulan saya dapat sekolah non favorit?

Saya menduga inilah salah satu faktor yang menyebabkan dihapusnya esai karena upah pengoreksi jalan terus namun yang dikoreksi kebanyakan lembaran kosong  .

.

Lalu tahun berganti, Ebtanaspun menjadi ujian akhir nasional, yang berganti lagi menjadi ujian nasional, yang dipatok sebagai standar kelulusan. Ujian standarisasi. High stakes test. Dengan semua bentuk soal pilihan ganda. Nah di masa-masa ini, saya ingat betul, lambat laun ujian penentu kelulusan ini menjadi terlalu diglorifikasi. Sekolah maupun siswa seperti dibuat agar gentar sebelum ujian.

Tidak pandang bulu, sekolah di kota besar, sekolah di kabupaten, sampai di desa maupun pelosok, harus bersikap sama terhadap ujian nasional. Padahal persiapan sehari-hari tiap sekolah saja berbeda, mana bisa menyamakan sekolah di kota besar yang lengkap fasilitasnya dan kualitas latar belakang siswa dengan sekolah di daerah terpencil dengan segala keterbatasannya. Namun nampaknya ujung-ujungnya adalah penilaian. Siswa lulus 100%, sekolah bernilai baik. Sekolah bernilai baik, dinas pendidikan yang menaungi juga dinilai baik. Akhirnya cuma demi ego, harga diri, ranking, akreditasi, administrasi, maka harus didengungkan “ini ujian penentu kelulusan” terus menerus makanya bahasa saya ditakut-takuti. Padahal harusnya sistem yang baik dan benar adalah mendorong kemajuan sekolah-sekolah yang di daerah dan masih tertinggal menjadi berkembang menuju setara, bukannya menyamaratakan semuanya.

Sadarkah bahwa metode ditakut-takuti itu tidak bisa diterapkan kepada semua anak? Ada memang anak yang terpacu justru oleh ancaman kelulusan namun kita tidak bisa tutup mata dengan kemungkinan ada anak yang akan stres, tidak peduli, mencari cara curang demi memenuhi kepuasan sekolah dan atasannya tadi pokoknya lulus 100%?

Belum lagi megamati sikap dan tindakan sekolah-sekolah di kota besar, dengan siswa-siswa yang mayoritas memiliki latar akademis yang baik, plus sekolah tersebut bergaya “international” dalam hal jualan kurikulumnya maupun fasilitasnya, tapi begitu mau ujian nasional harus ikutan gentar dan bahkan menakuti siswanya soal kelulusan tadi.

Kebijakan ujian nasional dan ujian sekolah ini tidak terlepas dari kurikulum pendidikan. Setiap kurikulum ganti, pasti ada hebohnya tersendiri. Bukan berarti ganti kurikulum merdeka yang kacau artinya kurtilas bagus. Mungkin dulu waktu ramai kurtilas belum lahir sebagai guru. Setiap kurikulum berganti, pasti berganti pula sistem ujian akhir. Referensi lengkap soal ujian akhir dan kurikulum salah satunya pernah dituliskan di harian kompas.

Sebagai contoh, Kurikulum 2013 dengan KI KD nya yang kalimatnya baku dan super panjang serta diulang-ulang. Kurikulum merdeka dengan elemen dan CP yang tidak jauh berbeda. Capaian pembelajaran per fase di saat sistem sekolah adalah per kelas. Logikanya siswa di kelas bisa di fase yang berbeda. Lalu pembuat dan penentu kurikulum berpikir bahwa hal ini akan bisa berhasil, di kelas harus bisa membagi siswa berdasarkan fase pencapaiannya. Omong kosong sekali.

Semua kurikulum ada plus dan minusnya, wajar. Namun kurikulum merdeka yang terakhir ini, mengapa menjadi menonjol semrawutnya? Karena pembuat kebijakan kurikulum terlalu “over confident” dan juga “over claimed”. Saya akui di awal saya merasa pak Menteri muda dengan background pendidikan dan pengalamannya cukup mumpuni memimpin departemen ini, membuat gebrakan, membenahi pola pikir lama, mendobrak sistem ke arah lebih baik, dan lain sebagainya.

Benarkah ada gebrakan? Oh iya ada. Mengubah nama kurikulum, dari kurikulum darurat (akibat ada kasus covid 19), kurikulum prototype (mulai lebay pakai prototype segala) sampai berakhir kurikulum merdeka (yang dari penetapan sudah kurang sreg karena kata merdeka sudah memiliki makna lain yang menonjol yaitu bebas).

Dengan bergaya kurikulum IB, inquiry based learning, dirancanglah CP (capaian pembelajaran) tadi dengan berbagai fase, siswa belajar sesuai dengan minat dan kemampuan (aduh ini paling mengesalkan, mikir tidak ya pak Menteri dan tim bagaimana ini bisa berjalan di sekolah-sekolah?). Siswa berbeda fase kemampuan di dalam satu kelas yang sama, sudah dipersiapkan belum gurunya? Jika sekelas katakanlah 30 siswa, beragam kemampuan, bagaimana mengelola kelasnya? Siswa belajar sesuai minat, tetapi sekolah membuka kelas minat terbatas, musti dikemanakan siswa yang tidak memilih minat seperti yang sekolah sediakan? Siswa dipindahkan atau sekolah yang penting asal buka kelas minat itu? Urusan sepele tapi pembuat kebijakan pahamkah?

Kita lihat tentang dengung RPP satu lembar. Kabar bahagia di awal, namun di ujung hari, tak ada itu satu lembar, kalau gurunya tetap diminta buat segala macam laporan yang wajib diunggah di pmm. Bahas pmm panjang lagi, aplikasi yang digadang-gadang sebagai superapp edukasi rancangan kementerian untuk meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia. Antara mimpi dan angan-angan, memajukan kualitas pendidik melalui aplikasi.

Inquiry based learning, dengan mewajibkan siswa membuat proyek dalam pembelajarannya. Tidak ada masalah dengan proyek, tetapi jika yang penting harus ada proyek dengan tag proyek p5, sudah seperti tempelan saja harus ada proyek disambung-sambungin. Saya yakin sekolah tertentu banyak yang berhasil dan sukses dengan model proyek yang digadang seperti model kurikulum IB, namun bicara skala satu negara dengan beragam sumber daya, latar belakang sosial ekonomi, kultur, tidak bisa semua disamakan begitu saja bukan.

Jadinya saya melihat kurikulum merdeka ini seperti kurikulum yang cuma kemasan saja, diberondong oleh jargon bombastis, branding kesana kemari. Belum solid, belum terbukti tetapi seperti saya sebut di atas, over claimed.

Dengan dimulainya kurikulum merdeka ini, maka ujian nasional sebagai syarat kelulusan dihapuskan. Satu sisi, iya setuju, syarat kelulusan yang semakin tidak jelas. Tetapi lalu diganti dengan asesmen nasional di kelas 8 dan 11 yang digunakan untuk menunjukkan tujuan utama satuan pendidikan, pengembangan kompetensi dan karakter murid. Agar diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Kenyataannya? Sekolah macam apa yang butuh? Apa semua butuh hal yang sama? Contoh saja di sekolah SPK, siswa yang penting jawab, guru yang mengisi survey lingkungan belajar yang penting isi. Dan apa gunanya? Zero, nothing. Jadi tidak tepat sasaran kan.

Jadi 5 tahun terakhir, bukan sistem, fondasi yang krusial mendapat perhatian, tetapi telinga saya terjejal dengan yel-yel, jargon, teknologi, aplikasi, target melangit, glorifikasi pejabat maupun keluarga yang pernah sekolah dan tinggal di luar negri. Yakin tahu dengan kondisi sekolah di negara ini menyeluruh? Saya setuju jika guru diberikan keleluasaan untuk berinovasi sesuai di lingkungan mana guru di sekolah itu berada. Bagus penyataannya, namun, pada kenyataannya, benar begitu? Kebablasankah inovasinya? Atau pak menteri yang sedang berinovasi yang jika gagal maka akan diganti ke inovasi lain (hello Pak, ini perkara satu negara dimainkan sistem inovasi coba-coba jika gagal lalu ganti?). Atau tersendatkah si guru dalam berinovasi karena ujungnya tidak mengikuti apa yang diminta sekolah karena sekolahnya wajib menuruti perintah pengawas dari dinas pendidikan? Seperti sebuah roda, berputar terus tak berujung.

Keinginan pak Menteri bahwa siswa belajar sesuai minat dan kemampuan, tanpa ada pengawasan yang benar-benar jelas (saya tidak sebut aturan atau UU ya karena itu sih pasti ada) berujung diterjemahkan di lapangan sebagai semua siswa wajib naik kelas karena siswa memilih belajarnya sendiri, jadi tidak ada kata gagal. Absen ke sekolah berkali-kali dimaklumkan sebagai oh siswa belajar sendiri di rumah, siswa tidak ambil ujian di sekolahnya, oh ya tidak apa-apa karena ujiannya bukan standar kelulusan seperti UN lagi. Alhasil, itulah yang terjadi, sudah SMP masih keteteran membaca, masih belum bisa perkalian pembagian sederhana. Lulus SMK belum mengerti konsep copy-paste, boro-boro pakai excel mengolah data. Saya yakin, pak Menteri tidak bermaksud sengaja menjadikan merdeka belajar seperti itu kan. Lalu jadinya apa pengawasannya?

Persoalan pendidikan nampaknya bukan untuk dikejar sudah berhasil atau belum, namun setidaknya semakin hari semakin baik saja, itu sudah cukup. Sulit mengatur dan memenuhi keinginan seluruh rakyat negeri ini, tapi setidaknya, ada sistem yang lebih solid dan dengan pengawasan yang baik juga. Misalnya dimulai dengan jangan mengganti nama kurikulum melulu, karena pasti isi ada perubahan juga lalu kalau berubah mulai lagi dari awal sosialisasi lagi. Ujian standar perlu ada namun bukan untuk semata kelulusan macam UN atau demi dicatat sebagai prestasi / ranking sekolah dan akreditasi saja. Sistem dasarnya harus dibenahi dan dikuatkan.

Salah siapa pendidikan kita jadi begini?

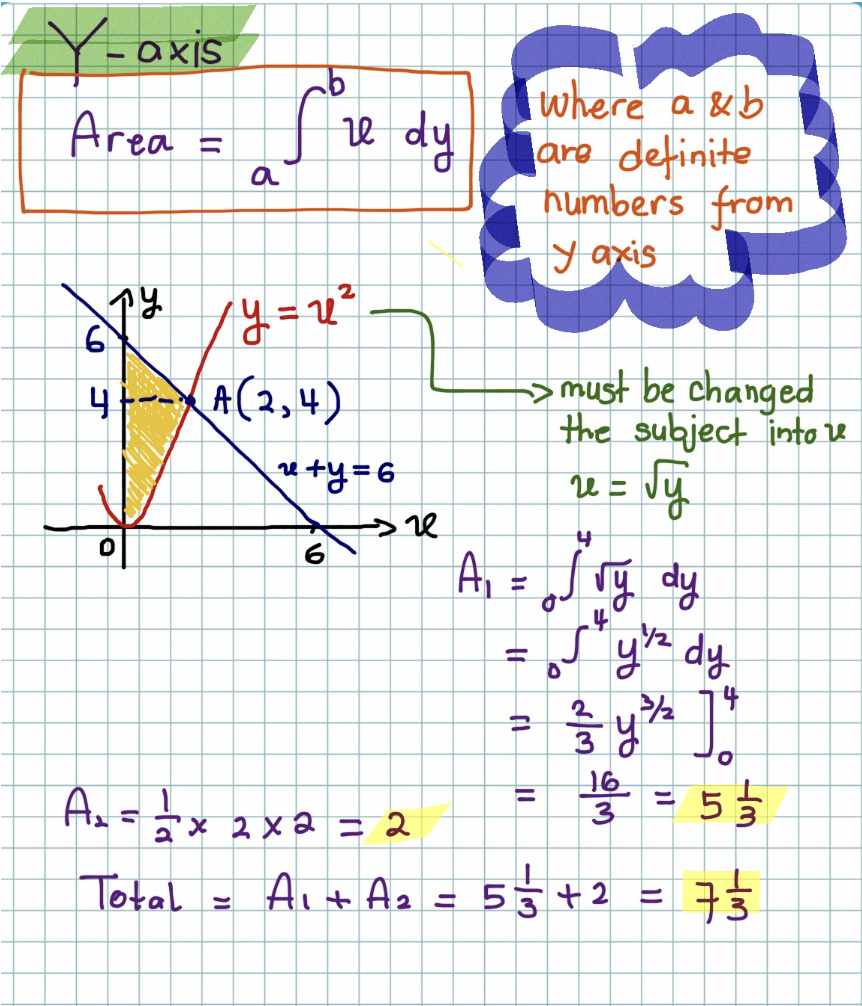

By uploading assignments, quizzes, and equations straight to the program, students can now access and solve their math work online versus sitting down to just pencil and paper. While it may take time to type the math equations out, Lim adds “Looking at the bright side, we save paper and apply ‘going green’ into our daily activities.”

By uploading assignments, quizzes, and equations straight to the program, students can now access and solve their math work online versus sitting down to just pencil and paper. While it may take time to type the math equations out, Lim adds “Looking at the bright side, we save paper and apply ‘going green’ into our daily activities.”

.

.